第2回のおさらい:動物の出没は、予測できる「行動パターン」から見えてくる

第2回では、「動物の行動を未来予測するってどういうこと?」というテーマで、 クマやシカなどの野生動物の出没が予測可能であること、そしてその予測がなぜ重要なのかを解説しました。

動物の行動は完全にランダムではなく、天候や季節、食料の有無、人の活動など様々な要因と関係しています。 これらのデータをもとに「いつ・どこで出没しやすいか」という傾向を読み解くことで、 事前にリスクを把握し、対策に活かす「予測型の獣害対策」が可能になるのです。

予測は魔法ではなく、過去の情報と傾向をもとにした「確率的な見通し」です。 それでも、事前に危険度の高いエリアや時期を知ることができれば、 私たちの備えや行動を大きく変える手がかりになります。

第3回:動物の出没を地図とカレンダーで見ると?

出没データや予測値は、表やグラフで見ると分かりにくいことがあります。 しかし、地図やカレンダーと組み合わせることで、直感的に「どこが危ないのか」「いつ気をつけるべきか」が分かるようになります。

今回は、私たちの研究で実際に用いている「視覚的に伝える」技術をご紹介します。

どこで出た?――地図で見る動物出没

まず、「地図で見る」という視点です。

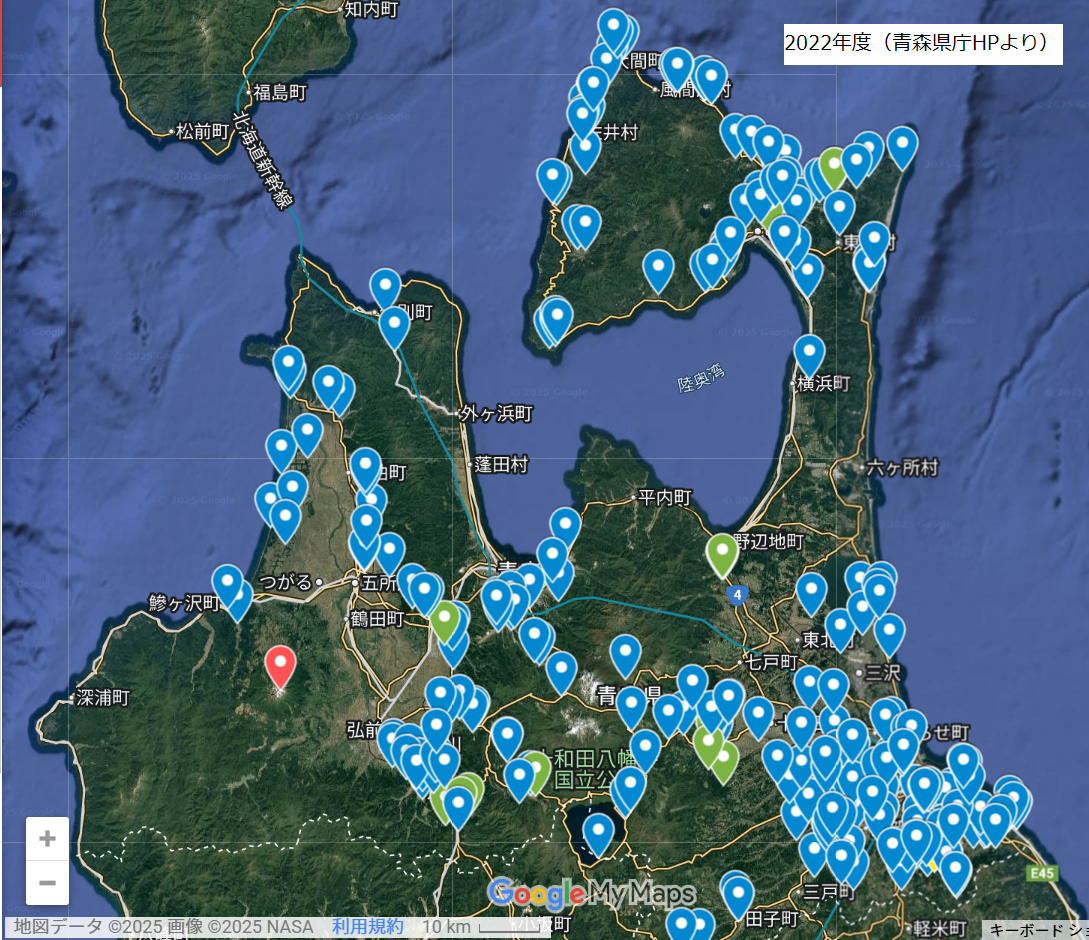

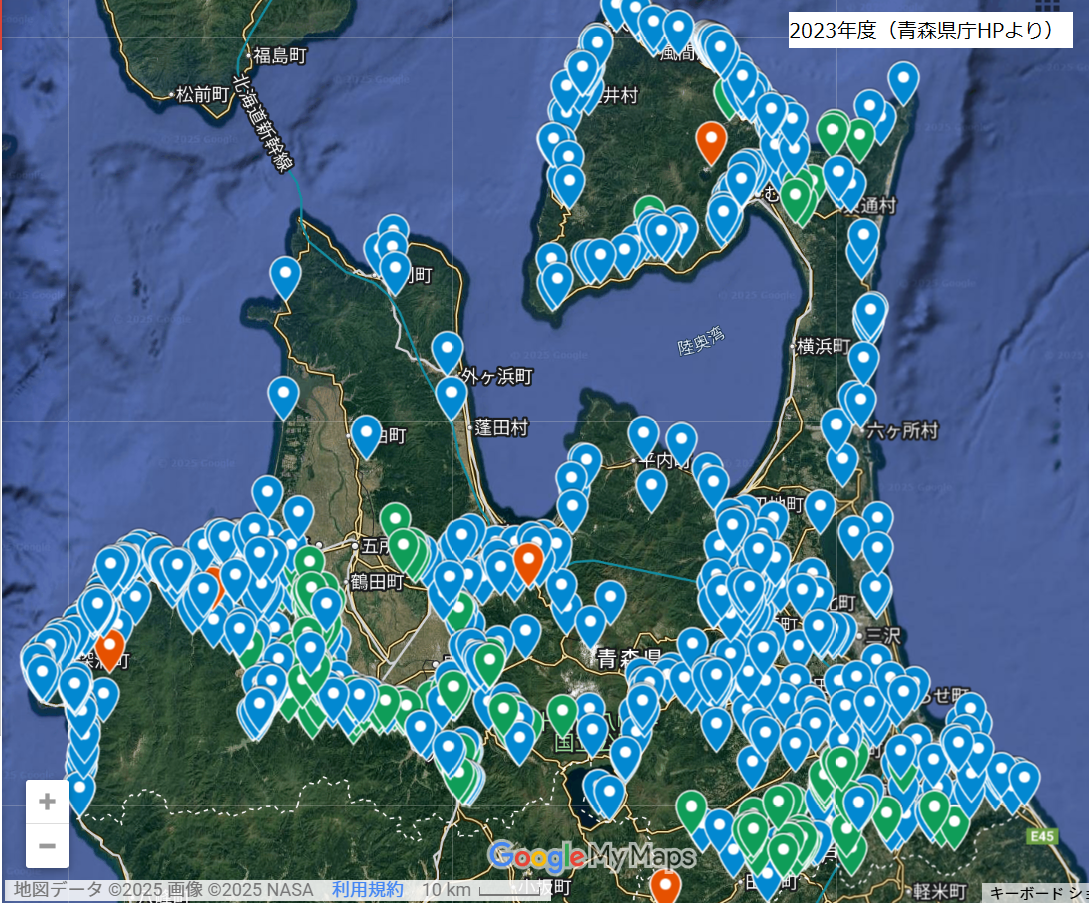

- たとえば、青森県では2022年と2023年でクマの出没地域が明らかに広がっています。

- これを地図で重ね合わせると、「前年は出ていなかった地域」にまで拡大していることがひと目で分かります。

地図の良さは、「地点」と「周辺の状況(山、農地、集落など)」を同時に見られること。 これにより、「ここはクマが通りそうだな」「この山から来た可能性がある」といった仮説も立てやすくなります。

いつ出た?――カレンダーで見る出没傾向

次に、「いつ出たか」をカレンダー形式で見る方法です。

- 多くの地域で、クマの出没は7~9月に集中しています。

- 一方で、春先(4~5月)にも活動が活発になる時期があります。

- 気温や果実の生育状況によって、年によってピークが前後することもあります。

カレンダー形式で表示することで、出没傾向を「季節感」として捉えることができます。 これは地域住民にとっても非常に実用的な情報になります。

組み合わせて見ると分かること

「地図」と「カレンダー」を組み合わせると、以下のような情報が得られます。

- この地域では秋になると出没が多い

- 毎年決まったルートを通る傾向がある

- 特定の農作物の収穫期に集中している

これにより、「特定の場所で、特定の時期に、注意すべき」という知見が得られ、具体的な行動につながります。

実際の活用に向けて、いま取り組んでいること

私たちの研究チームでは、こうした地図やカレンダーによる視覚化手法を活用し、将来的に以下のような社会的活用を目指して研究を進めています。

- 自治体と連携し、注意喚起ポスターや情報提供に役立てる

- 学校や登山道の安全確保に貢献する仕組みを提案する

- ドライバー向けの警戒エリア表示や警告システムへの応用

現在は、動物の出没データを地図・カレンダー上に可視化しながら、どのような出没傾向があるか、そしてその情報がどう活かされるべきかを検証している段階です。 社会実装にはまだ至っていませんが、将来的には、住民や行政にとって役立つ情報提供ツールとして展開することを目指しています。

未来への一歩:地図とカレンダーの進化

今後はさらに、

- AIによるリアルタイム予測マップ

- スマホ連携で「今日、ここは危ない」を通知

- 季節予報と連動した「次の危険期」の提示

など、地図とカレンダーをベースにした次世代の情報提供が期待されています。

次回予告

次回からは、こうした未来予測を支える「AIや機械学習の仕組み」について、少しずつ丁寧にご紹介していきます。